浮世絵のはじまり

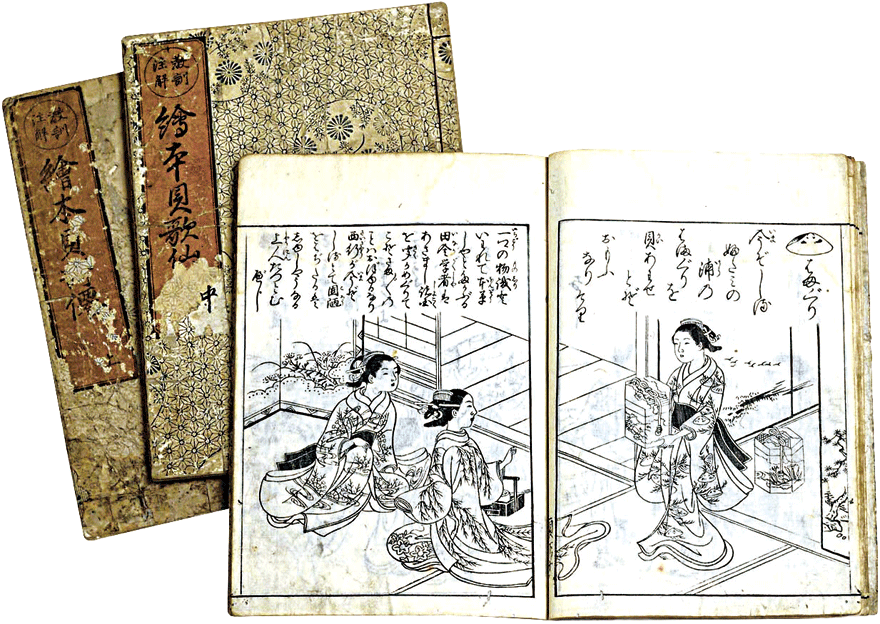

浮世絵を制作方法で区別をすると「肉筆画」(手描きの一点ものの絵)と「版画」に分かれます。 江戸時代前期に活躍した菱川師宣が最初の浮世絵師だといわれており、肉筆画である「見返り美人」がよく知られています。 師宣は房州(現在の千葉県)に生まれ、若くして江戸にわたり、御用絵師(幕府や大名に仕える絵師)たちの技法を学びました。

師宣は当初、絵入本(印刷された絵入りの本)の挿絵を手がけていましたが、挿絵から独立した墨一色の版画である「墨摺絵」や「肉筆画」の分野でも精力的に活動し、一枚絵としての浮世絵の形式を確立しました。

浮世絵版画の技法の進化

江戸初期に絵入本の挿絵から独立して描かれるようになった墨摺絵は、町に出回り、庶民の観賞用として広がりました。やがて墨一色では飽き足らなくなった人々は、より豊かな色彩表現を求めるようになり、それに応えるべく、墨摺絵に彩色する(色をつける)いくつかの技法が生まれました。しかし、いずれも筆による彩色であったので量産はできませんでした。

(西川祐信)延享5年/寛延元年(1748)

江戸中期になると「色版」による彩色がはじまりました。色ごとに作られた何枚もの色版をずれないように摺るため、版木には「見当」という目印がつけられました。この工夫によって、よりカラフルな多色摺の版画が量産できるようになったのです。中には10色以上もの色版を重ねた、豪華な多色摺版画も登場し、それらは「東錦絵」と呼ばれて江戸の新名物になりました。「東」とは江戸のこと、「錦絵」とは絹織物の「錦」に匹敵するほど美しい絵という意味です。

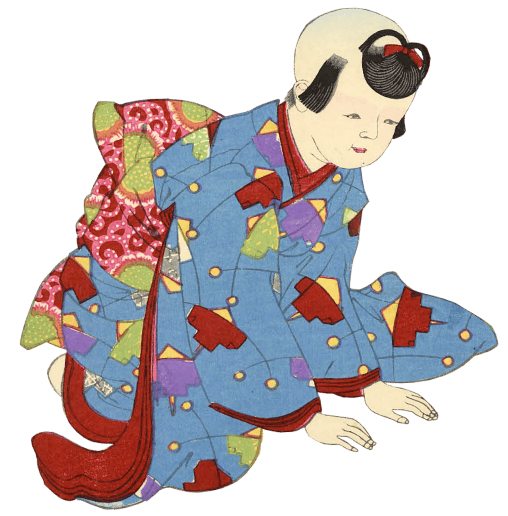

鈴木春信は江戸時代中期に活躍した浮世絵師で、明和2年(1765)に生まれた多色摺木版画=錦絵の誕生に主導的な役割を果たした、錦絵の創始者です。

(鈴木春信)明和頃(1764-72)

浮世絵の技法

墨摺絵

墨摺絵とは、墨(黒)一色で摺られた浮世絵のこと。墨摺絵は本の挿絵から独立してはじまったと言われています。その後、この墨摺絵に手作業で赤、緑、黄などの色を付けるようになり、「丹」(酸化鉛)を使って色をつけた「丹絵」や、「紅」(ベニバナの色素)を用いた「紅絵」、「漆」を用いた「漆絵」などがよく知られています。

紅摺絵

紅摺絵とは初期の多色摺版画で、墨でアウトラインを摺り、紅や草色(緑)をはじめとする数色程度の色を摺り重ねた絵です。錦絵が開発されるまで、浮世絵版画の主流でした。

(西川祐信)享保15年(1730)

錦絵

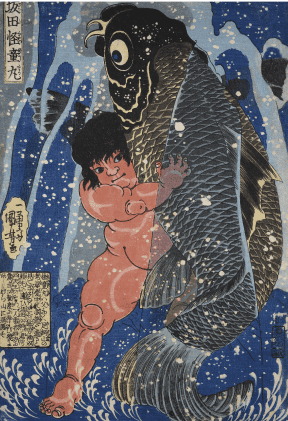

(歌川国芳)弘化2-3年(1845-1846)

錦絵とは版木に印をつけ、色版のずれを防ぐ見当法を用いた多色摺版画の名称です。江戸の好事家(風流なことを好む人)の間で大流行した絵暦(カレンダー代わりの絵)の競作を機に完成しました。この色鮮やかな版画は、江戸の名産品を意味する「東錦絵」と命名され、以後、錦絵の名で親しまれました。

麻疹絵・疱瘡絵・赤絵

(歌川国虎)文化8年(1811)頃

麻疹や疱瘡(天然痘)にかからないよう、あるいは軽い症状ですむようにとの願いがこめられた絵のことを、麻疹絵・疱瘡絵といいます。中でも疫病・魔が嫌うという朱色で印刷されている疱瘡絵を赤絵ともいいます。