みなさんは「浮世絵」を知っていますか?

350年ほど前の江戸時代に始まった絵で、あこがれの美人や芸能人、評判のスポットなど流行の先たんを描きました。

木版で印刷されたものは色もきれいで値段も安く、何百枚、時には何千枚も出版されたといいます。

イラストやコミックのルーツともされる浮世絵は、子どもたちにも大人気でした。

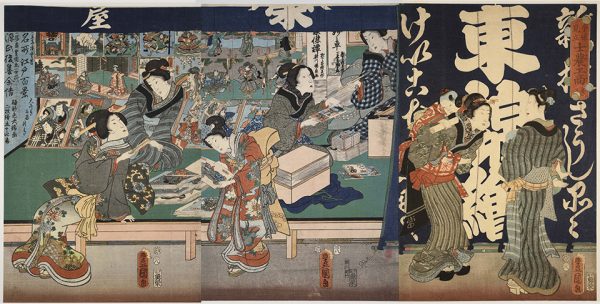

この作品は160年ほど前のもので、絵草子屋=書店を描いています。あれ、たくさんの大人に交じり、中央に振袖を着た少女がいますね。ほしかった浮世絵を見つけて、実にうれしそうです。右側の女性におんぶされた小さな子は、買ってもらった絵を丸めて大切に持っています。

浮世絵には、元気でおしゃれな子どもたちや、その家族の様子がていねいに描かれています。また、絵師たちは、双六や凧絵といった紙のおもちゃや教材のデザインも担当しました。

江戸の人たちのあこがれがぎゅっとつまった浮世絵、そして「子宝」として大切に育てられた江戸の子どもたち。浮世絵の中から、今と変わらぬ子どものにぎやかな声が聞こえてくるようですね。

今様見立士農工商商人(三代歌川豊国)安政4年(1857)

大人向け解説

あなたも浮世絵通に

公文教育研究会所蔵の名品を軸に、江戸・明治の浮世絵にみる子ども文化を楽しく紹介します。

浮世絵師といえば北斎、広重、歌麿などが有名ですが、本図の作者三代歌川豊国(1786~1864年)は最も多作で、その数は数万点とも。多数の弟子を育て、浮世絵の最大流派「歌川派」の全盛期を支えました。

作品をよく見ると不思議なことに気付きます。登場人物が全て女性なのです。実際とは異なる情景を演出する「見立」の手法を用いており、売り子も客も、美しい装いの女性にすることで、画面に華やぎを添えています。江戸っ子に愛された浮世絵は、最新の情報と共に夢を与えるツールでもありました。