No.3

雷にびっくり!

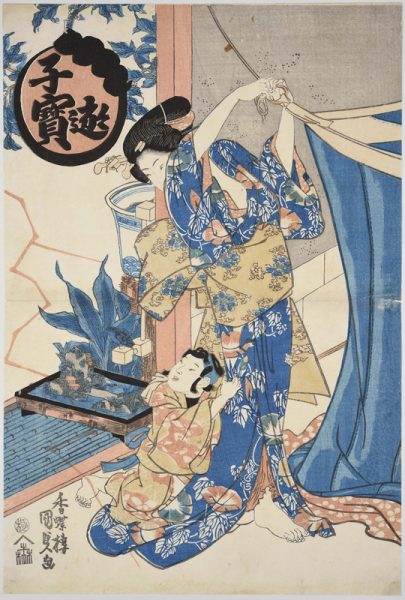

愛らしいちょうちょ模様の着物を着た少女が、何かにおどろいたようにお母さんにしがみついています。見つめる先には、ギザギザの真っ赤な線。少女をおどろかせたのは、初夏にとどろく雷とピカリと光る稲妻だったのです。稲妻が室内にまで入ってくる大胆な表現は、まるで現代のコミックスのようですね。

お母さんも仕事の手をとめて、こわがる子どもを優しく見つめています。赤と青の朝顔模様のゆかたが、若くておしゃれなお母さんによく似合っています。

さて、お母さんがつっている網のような道具は一体何でしょう? これは「蚊帳」といい、ねむるときに蚊などの虫を寄せ付けないためのくふうです。蚊帳には雷よけの効果がある、との言い伝えがありますが、江戸の子どもが頼りにしているのは、やはりお母さんなのですね。

「子宝」という言葉が示すように、子どもは古くから大切なものとして愛されてきました。家族と過ごす幼少期の思い出は、まるで宝物のよう。浮世絵には私たちにもなじみのある、でもちょっとなつかしい情景が描かれています。

雷におどろく少女

子宝遊 雷(歌川国貞)天保頃(1830-44頃)

大人向け解説

子育ての指南書

四季の祭礼や風習、年齢に応じたおしゃれなど、子育てに欠かせない情報を盛り込んだ浮世絵は、新米お母さんの貴重な情報源にもなりました。

実は、浮世絵に男親が描かれることはまれでした。子育ては主に女性の仕事とされていたこと、一般男性の絵には需要が少ないことなどが理由でしょう。また、江戸にはいわゆる単身赴任の男性も多く、麗しい母子の絵に家族や理想の家庭を重ね、購入したのかもしれません。

女流画家として有名な上村松園も浮世絵の愛好家で、作品「蛍」(1913年)に本図によく似た構図を用いています。浮世絵の持つ豊かな情報性は、時代や性別を超えて活用されているのです。