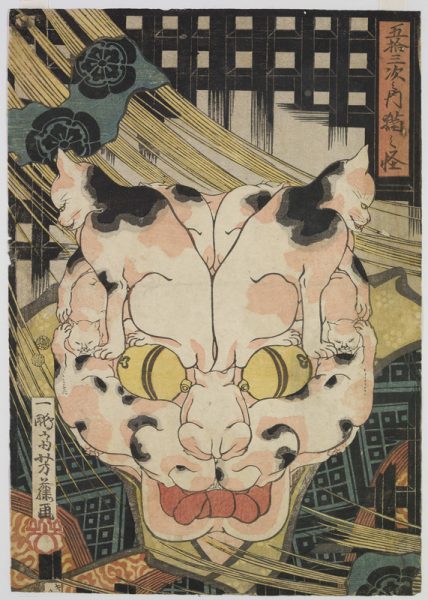

ぎょろりとにらむ大きな目、にやりと笑う真っ赤な口もと。暗い部屋の中にとつじょ浮かび上がる大きな頭は、まるで猫の妖怪のよう。

でも、よく見ると何かに気づきませんか? この大きな顔は、大小の猫と、猫にちなむ道具で出来ているのです。数えると、少なくとも9ひきの猫が。まるで、「おしくらまんじゅう」遊びをしているようですね。

これは、江戸時代に流行した「嵌め絵」と呼ばれる絵です。そのユニークな発想は、まるでパズルのよう、絵師と私たちとの知恵くらべです。

中でも大きな猫は大人のようです。三毛猫は多くが雌なので、きっとお母さんですね。小さな猫はその子ども。わが子を優しくだく姿に、深い母の愛情を感じます。目玉はすず、口元は絹の首輪、いずれもおしゃれな「猫グッズ」でした。

実はこの場面、江戸時代に流行した歌舞伎に登場する、とある「化け猫」をイメージしています。暑い暑い江戸の夏、この時期には特に、背筋がひやりとするようなおしばいや怪談が好まれました。この絵を見た江戸の子どもも、最初はびっくり、そして「からくり」に気づいて、大笑いしたのではないでしょうか。

五拾三次之内猫之怪(歌川芳藤)嘉永元年-2年頃(1848-49頃)

大人向け解説

おもちゃ絵で知られた芳藤

「おもちゃ絵芳藤」の異名を持つ歌川芳藤(1828~87)は、江戸後期から明治期にかけて活躍した人気浮世絵師。切り取って遊ぶ「玩具絵」や、動物をキャラクター化した戯画で、子どもにも大人気でした。

師匠は、同じく戯画を究めた歌川国芳。「嵌め絵」と呼ばれるだまし絵の演出も国芳ゆずりのテクニックです。

西洋ではいち早く、16世紀のジュゼッペ・アルチンボルドらが、野菜や花を組み合わせ貴族の肖像を描いています。ひょっとしたら、このような情報が海を渡り、好奇心旺盛な浮世絵師を刺激したのかもしれません。

人気画家に求められる発想力とエンターテインメント性は、万国共通なのかもしれませんね。