みなさん、体操は好きですか? 学校の授業でも、元気に体を動かす体育が楽しみ、という人も多いのではないでしょうか。

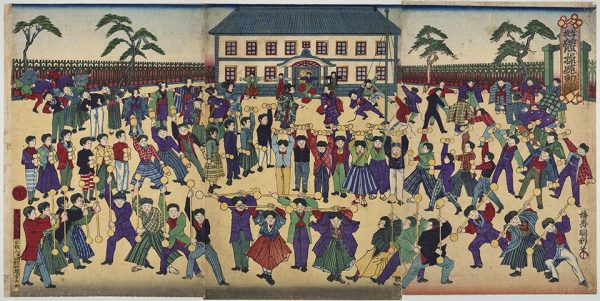

この浮世絵には、たくさんの子どもが描かれていますね。衣服も羽織はかまやズボンなど、和洋さまざまです。実はこの作品、明治時代の学校の様子を描いているのです。

手前には、こん棒などの木製器具を持ち、軽々と体操する男の子が。後方には、色とりどりの着物姿でポーズをとる女の子もいます。とはいえ、慣れない動作なのでしょう、どこかぎくしゃくしています。そろってまじめな顔をしているのも、ちょっぴりユーモラスですね。

道具を用いた軽体操は、アメリカから招いた医師で、教育者でもあったリーランドが提案しました。日本の子どもにもぴったりの体操だったため、学校教育にも取り入れられたのです。

なお、待ち遠しい祝日の一つ「体育の日」は、昭和39(1964)年の東京オリンピックを機に生まれました。そして2020年東京オリンピックの年からは、「スポーツの日」と呼ぶことになりました。私たちもこうして、新たな「歴史」の1ページを刻んでいくのですね。

学校体操運動図 (歌川国利)明治19年(1886)

大人向け解説

浮世絵がメディアに

浮世絵が江戸庶民の娯楽品として普及したことはよく知られていますが、明治以降もなお人気を保っていました。また、それまでの厳しい出版統制が緩和され、よりジャーナリズム的な傾向が強まったとも言えます。

実はこの作品も、学校教育に関わる「学校令」の発布に伴って刊行されています。ほかにも、事件やゴシップなどの最新情報に、浮世絵師が絵を寄せた「錦絵新聞」など、明治期に誕生し大流行した新ジャンルは幾つもあります。

押し寄せる文明開化の波の中で、浮世絵版画はメディアとしての役割を果たし続けました。近年特に人気が高まる明治期の浮世絵、注目してみてはいかがでしょうか。