3月3日はひな祭り。英語でガールズフェスティバルやドールズフェスティバルと呼ぶように、人形をかざって女の子の幸せを願う節句として知られています。

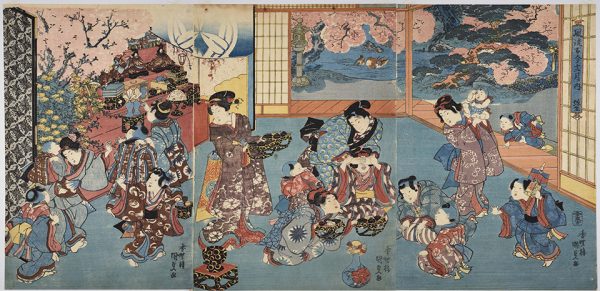

日本には古くから、身のけがれをはらうために、人の形をした紙で体をぬぐい、水に流す風習がありました。やがて美しい人形をかざるようになり、江戸時代中ごろには、武家や裕福な町人の間で段かざりが流行します。この絵にも立派なひな壇が見え、どうやら四段かざりのよう。

真ん中のお姉さんが持つお膳の中身は、ハマグリのお吸い物でしょうか。この時期、江戸の海ではハマグリがとれ、貝殻がついをなすことから、良いご縁を呼ぶとして喜ばれました。

右はしの子は千代紙で作った「マイおひなさま」を手にはしゃいでいます。この少女にも、いつか良い縁があるのでしょう。実は、このような立派なかざりがあるのは一部の裕福な家だけ。浮世絵には、切って組み立てる「ひな人形キット」もあり、江戸の庶民や子どもに大人気でした。

もとは中国から伝わった上巳の節句が、日本の文化とまじわって楽しい行事となりました。浮世絵にはこのように、今に伝わる文化や遊びが生き生きと描かれているのです。

風流古今十二月ノ内 弥生(歌川国貞)天保頃(1830-44頃)

大人向け解説

男びなは左右どちら?

ひな人形を飾る際に、男びなと女びな、どちらが右か左かと迷ったことはありませんか? この作品をじっくり見ると、最上段の右端に男びなの衣装と思われるはかまの裾がちらりと見えます。

日本には古くから、左側を尊ぶという考え方がありました。ひな飾りは宮中の習俗をうつしているため、みかどがきさきの左にいらしたのに倣って、左方(私たちから見て右側)に男びなを配するのが一般的だったのです。

明治以降の西洋文化の流入で、左右の概念も逆転します。今は京都や関西の一部では古式ゆかしい配置、関東では左右反転の新方式が主流のようです。時代や地域によって飾り方はさまざまでも、息災を願う気持ちは同じなのでしょう。