ていねいにほった版木を、何度もすり重ねて完成する浮世絵版画。かつては江戸っ子たちの娯楽品でしたが、カラフルでユニークなデザインが愛され、ファンは海外にも広がっています。中には切る、貼る、折るなどで工作する「遊べる浮世絵」もあるのです。今回はその一つ、「おりかわり絵」をご紹介します。

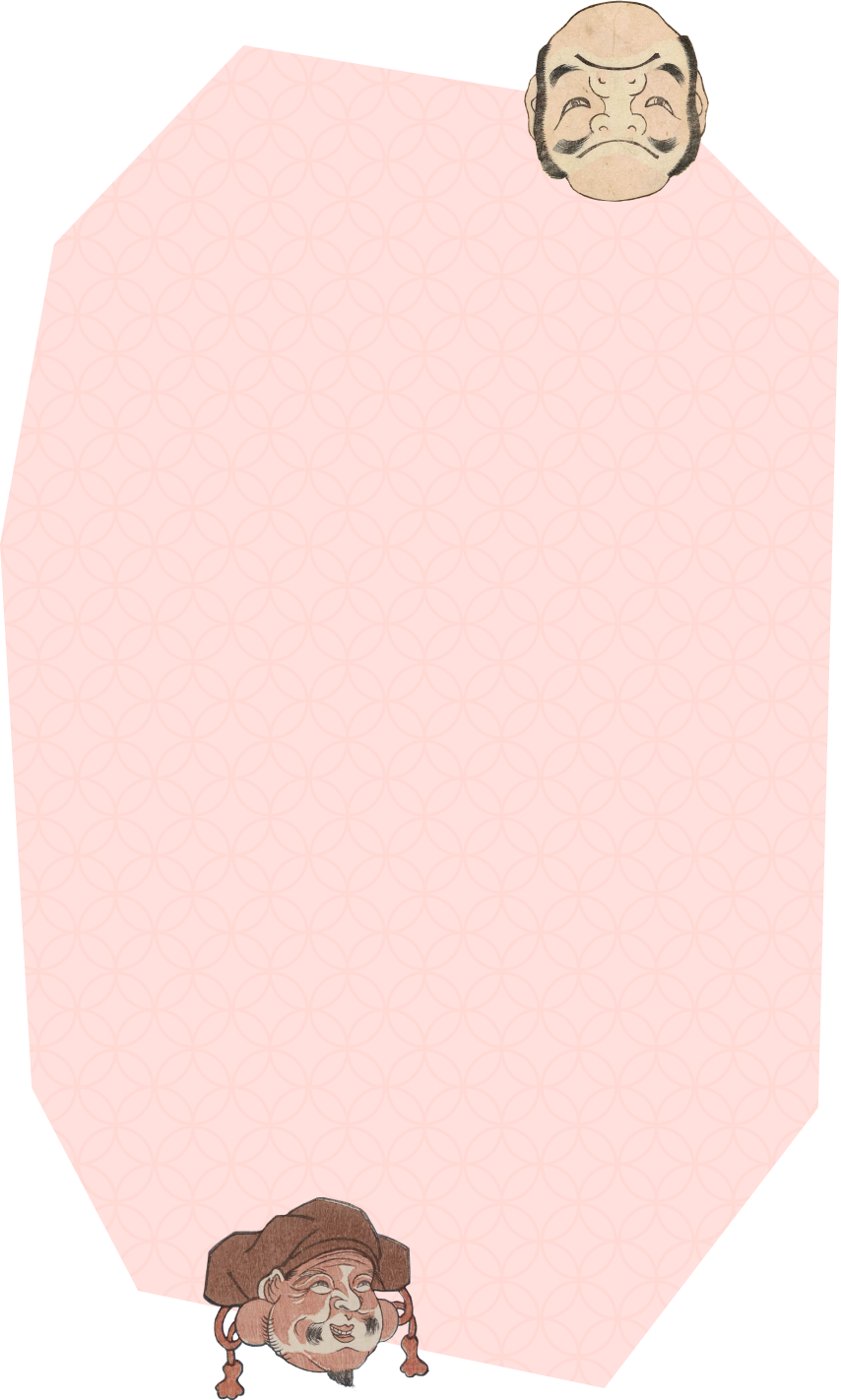

このコミカルな絵は、大きな版画の一部を切り取ったもの。右から、だるまさん、ねこ、子どもですが、どうやって遊ぶのでしょう? 「とふ(う)なす」「ふで」「するめ」と書いてあり、これがヒントです。実は折りたたむと絵が変わる「変身」グッズなのです。

ポイントは、絵の上下にある短い線。これらが重なるように二つ折りにしてみましょう。すると、だるまさんが「かぼちゃ=唐茄子=」、ねこが「筆」、そして子どもが「スルメ」に早変わり。おもしろい仕組みですね。

捨てられてしまうことも多いおもちゃ絵ですが、公文のコレクションには貴重な作例が多くふくまれています。昔のものから新しいことを知る「温故知新」という言葉の通り、遊びの先輩たちの発想には、私たちもおどろかされますね。

此中はおもしろきもの(歌川芳藤)慶応頃(1865-68頃)

大人向け解説

和紙のちから

色鮮やかで、眺めるだけでも楽しい「おもちゃ絵」。江戸時代には手遊び絵とも呼ばれ、かの北斎や本図の作者芳藤ほか、名だたる浮世絵師が描いています。

それらを支えたのは、彫り刷りの匠の手業と「和紙」の力です。紙衣という紙製の衣装もあるほどの強度。やんちゃな子どもの遊び道具にも、ぴったりの素材ですね。

貴重品だった和紙も江戸時代には庶民に広がり、出版文化の隆盛のきっかけになりました。17世紀のオランダの画家レンブラントも、柔らかく強い和紙を好んで版画に用いたと言われます。

ユネスコの無形文化遺産にも登録された手すき和紙、「紙文化」を享受した昔の子どもが、何だかうらやましいですね。