♪屋根より高いこいのぼり♪ 童謡にも歌われた、色とりどりのこいのぼり。青い空でたなびく姿には、子どもの健康や出世を願う心がこめられています。

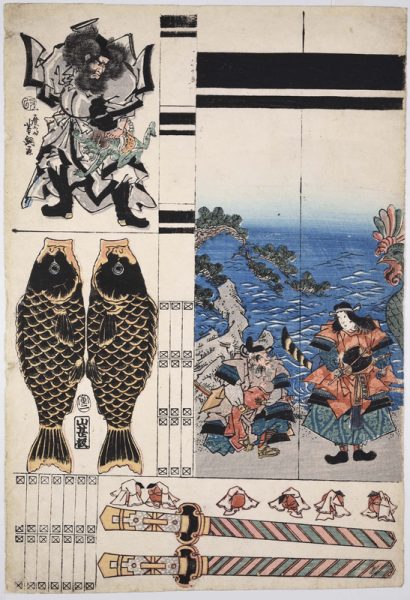

この作品は165年前の子ども向け「手作りキット」です。絵をていねいに切り進み、はってみましょう。四つの小さな節句かざりになります。

左下には「こいのぼり」がありますが、当時は黒いマゴイのみ。口に輪ゴムをつけて表と裏をはり合わせ、割りばしに付けたら完成! 中国にはこいが滝を上ると竜になるという伝説があり、出世のシンボルでした。

左上には、病や悪いものをはらう鍾馗さま、右には武勇にすぐれた神功皇后ののぼりが。さおに取り付ける「乳」という細い布や、おもりなどの小道具まで印刷されています。よく見ると、立派な飾り刀も。

5月5日の端午の節句に、武家はその家の紋や武者の絵ののぼりを立てました。その後、江戸時代の中ごろに、豊かな町民の間でこいのぼりが流行したといいます。

庶民の家庭ではこのような紙製品も活用し、遊びながら子の成長を祝いました。大きなのぼりがなくても、手作りで十分楽しめる、すてきな発想ですね。

五月幟(歌川芳綱)安政元年(1854)

大人向け解説

江戸っ子の「コイ」心?

「立身出世」のシンボルとして、江戸庶民の祭礼を彩ったこいのぼり。当時の文学にもしばしば登場します。

「江戸っ子は五月のこいの吹き流し 口先ばかりではらわたはなし」という川柳がありますが、これも江戸っ子らしい気質をこいのぼりに例えたもの。

五月の空に、大きな口を開けてはためくこいのぼりは実に雄々しく見えます。しかしその実、おなかの中はからっぽです。その姿に、「口は悪いが、裏心はない」と言われる江戸っ子の性質を重ねて詠んでいるのです。

「意気」を重んじ、ともすると乱暴とも思われる江戸っ子の言葉遣い。その奥には、裏表のないまっさらな心が隠されていたのですね。