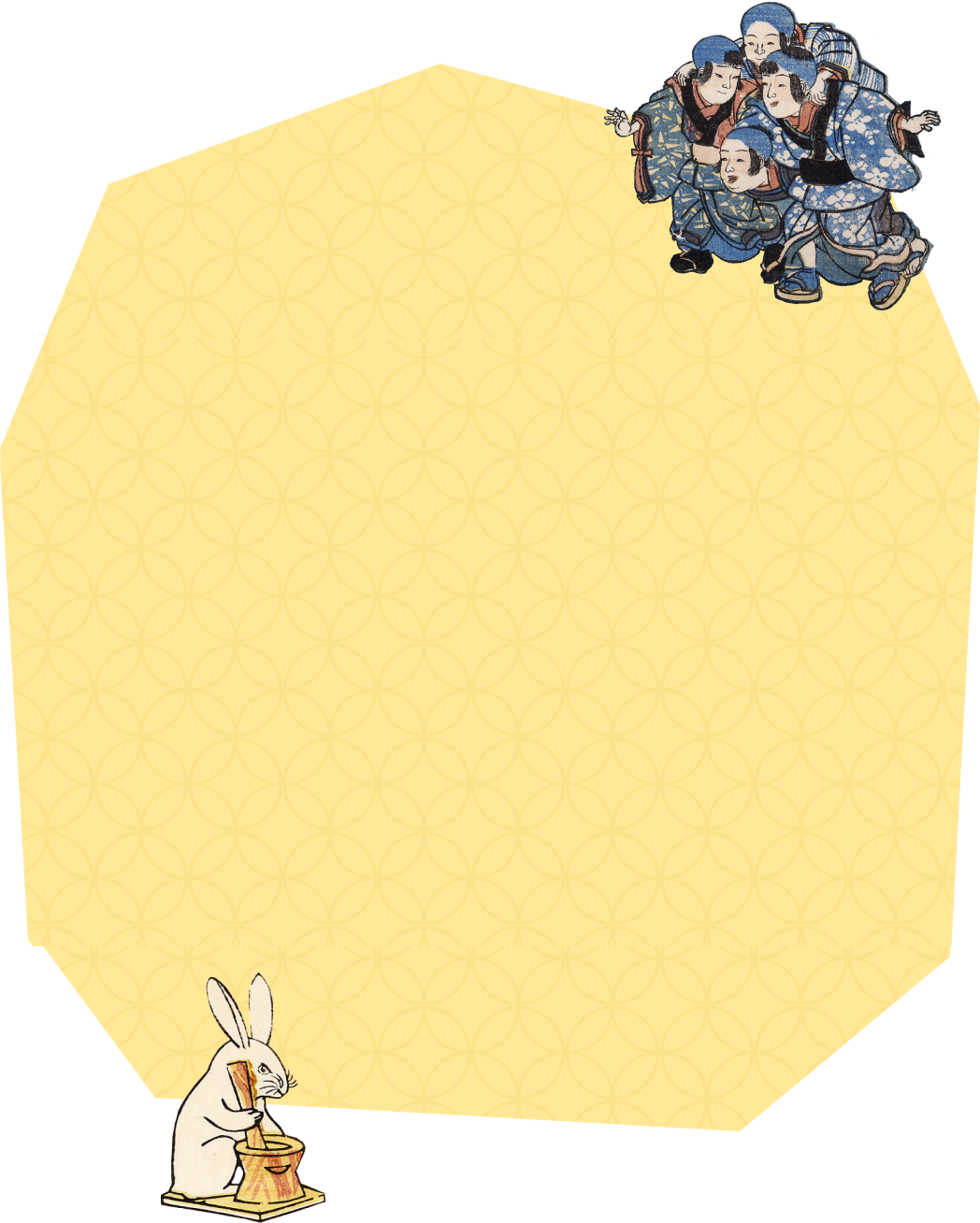

今回はこわ~い? 浮世絵。ぞろりと伸びた白い衣。大きな口から見える赤く長い舌。だらんとした手は、まるでお化け!…と思いきや、いたずらっ子の仮装です。江戸のユーモアがあふれる絵で、大げさにおどろく男性の表現は、今のマンガのよう。

さて、ここはいったいどこでしょう? 男の子が乗っている机がヒントです。「天神机」と言い、子どもが通う「寺子屋」(手習所)という、学びの場で用いました。あおむけになっているのは先生です。

紙を束ねたノートの表紙には、怖い顔のお化けの絵。白い衣装は、お手本帳の「折手本」。ふだんは小さく折りたたんでいます。こんなにふざけたらおこられそうですが、子どもを喜ばせようと、わざとびっくりしているようです。「やった、やった!」という笑い声が聞こえてきそう。

寺子屋は今の初等教育に当たり、年齢に応じた個別指導を行いました。将来の職業や性別に応じた教科書もあり、必要な学問を身につけることができました。当時は今よりもずっと早くから働き始めるため、自由な期間は短かったのです。その分よく遊び、よく学び、子ども時代を満喫したのでしょう。

広重戯画 寺子屋遊び(歌川広重)天保後期(1830-44頃)

大人向け解説

武家出身の広重の画風

歌川広重といえば、「東海道」シリーズほか名所を取材した作品を連想する方もいるでしょう。

同時代に活躍した先輩絵師、葛飾北斎や、同期の歌川国芳らの自由奔放さに比べると、広重の絵にはどこか真面目な雰囲気が漂います。広重が武家の出であることも、多少は関係するのかもしれません。いわゆる「戯画」作品もどこかほのぼのとしているのが、広重らしく感じられます。

本図は1枚の紙の上下に刷った絵を、二つに切った「二丁掛」という判型です。小ぶりな作品の中に、江戸のエスプリと子どもの成長を願う思いが込められ、広重の真摯なまなざしが感じられます。

武家出身の広重の画風

歌川広重といえば、「東海道」シリーズほか名所を取材した作品を連想する方もいるでしょう。

同時代に活躍した先輩絵師、葛飾北斎や、同期の歌川国芳らの自由奔放さに比べると、広重の絵にはどこか真面目な雰囲気が漂います。広重が武家の出であることも、多少は関係するのかもしれません。いわゆる「戯画」作品もどこかほのぼのとしているのが、広重らしく感じられます。

本図は1枚の紙の上下に刷った絵を、二つに切った「二丁掛」という判型です。小ぶりな作品の中に、江戸のエスプリと子どもの成長を願う思いが込められ、広重の真摯なまなざしが感じられます。