みなさんは七夕の夜、どんな願いごとをしましたか。「苦手な科目を好きになりたい」、「ゲームがうまくなりたい」といった身近なものから、「あこがれの人と話せますよう」など、心にひめた願いもあるでしょう。

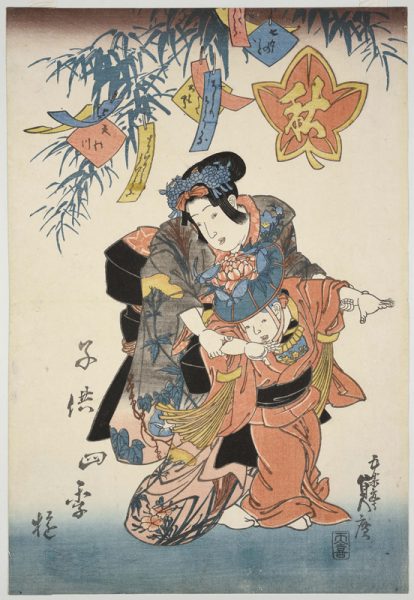

童謡「たなばたさま」にも「ささの葉さらさら のきばにゆれる」と歌われていますが、この絵のように、ささの葉にきれいなたんざくをかざり、願いを書いた人もいるのではないでしょうか。

七夕は中国の乞巧奠という行事がもとで、江戸時代は女の子の技芸の上達を願う日でもありました。この2人も姉妹なのでしょう、振袖姿のお姉さんが、花笠をかぶった妹の手を取って、七夕の「小町踊り」のおけいこ中のようですね。

七夕は夏の行事と思われていますが、「秋」と書かれているのはなぜでしょう。実は江戸時代の四季は、1月から3月を春、4月から6月を夏としたため、7月7日は秋の始まりでした。

また、当時の暦は、月の満ち欠けにそった太陰暦を用いました。今の暦よりもひと月ほどずれるため、旧暦の7月は現在の8月ごろになります。8月に七夕祭りをする地域があるのも、伝統文化のなごりなのです。

子供四季遊 秋(歌川貞広)天保期(1830-44)

大人向け解説

上方でも人気の浮世絵

新興都市・江戸に誕生した浮世絵。その多くは江戸で制作、販売されましたが、実は京阪にも波及しました。「上方浮世絵」と呼ばれるこれらの作品は、近年とくに注目されています。

本図を描いた歌川貞広も、大阪の人と伝わります。歌川派の人気絵師、初代歌川国貞(後の三代歌川豊国)に師事し、天保から嘉永頃(1830~54年)に活躍。五楽亭とも号し、役者絵や美人画、読本の挿絵などを手掛けました。この絵を刊行した天満屋喜兵衛も、大阪の有名版元です。

芝居が大流行した大阪では、特に歌舞伎役者の作品が人気でした。技芸の向上を願う七夕の図に「小町踊り」を描くのも、芸能好きな上方らしいですね。

上方でも人気の浮世絵

新興都市・江戸に誕生した浮世絵。その多くは江戸で制作、販売されましたが、実は京阪にも波及しました。「上方浮世絵」と呼ばれるこれらの作品は、近年とくに注目されています。

本図を描いた歌川貞広も、大阪の人と伝わります。歌川派の人気絵師、初代歌川国貞(後の三代歌川豊国)に師事し、天保から嘉永頃(1830~54年)に活躍。五楽亭とも号し、役者絵や美人画、読本の挿絵などを手掛けました。この絵を刊行した天満屋喜兵衛も、大阪の有名版元です。

芝居が大流行した大阪では、特に歌舞伎役者の作品が人気でした。技芸の向上を願う七夕の図に「小町踊り」を描くのも、芸能好きな上方らしいですね。