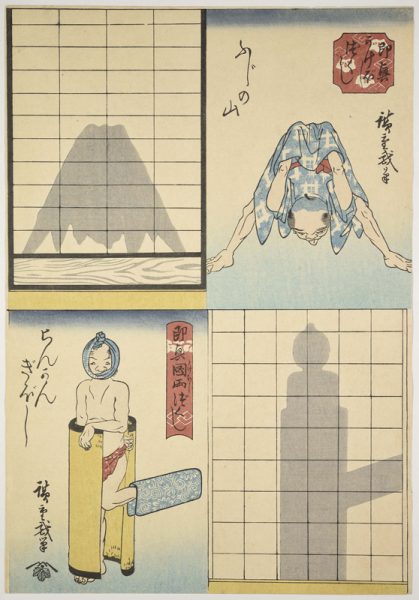

図の右上の、着物をはしょってこしを曲げた男の人は、いったい何をしているのでしょう? そばには「ふじの山」の文字、左上には、障子に映った富士山がシルエットで描かれています。実はこれ、江戸っ子たちが好んだ、とある遊びに取材しています。

地面やかべに映る人影を、「影法師」と言います。この「即興かげぼしづくし」も、障子の影で景色や生き物などを表現する「影絵」遊びをユーモラスに描いています。

右下には、どこかで目にしたような独特の影。左下で片足を上げた男性のわきには「らんかんぎぼし」とあります。大きな橋の欄干と、柱のてっぺんにかざった擬宝珠を表現しています。擬宝珠は幕府が架けた橋のシンボルで、江戸の町方では、日本橋、京橋、新橋のわずか3カ所。中でも特に交通の要所であった日本橋を連想させます。

下着姿で頭には手ぬぐい、こしにござを巻き、足にざぶとんをひっかけた姿は、かなりくだけた様子です。実は影絵は、大人たちが宴会の場を盛り上げる時に楽しんだ、ゆかいな遊びでもありました。

小さいころ、障子にうっかり穴を開けてしまい叱られた人もいるかもしれません。影絵遊びをするときは、どうぞ気を付けてくださいね。

即興かげぼしづくし(歌川広重)未詳

大人向け解説

戯画も手がけた広重

「歌川広重」と言えば、東海道の景や江戸の名所を描いたことでも名高い人気絵師。その優れた洞察力は、このようにコミカルな「戯画」にも生かされました。

例えば、左上の富士山の影をよく見ると、男性の着物の裾で積雪の様子を見事に示しています。また右下の欄干のシルエットも、お座敷にある身近な小物で、橋の細部を巧みに表現しています。対象物への細やかな分析力は、さすが広重です。

その神々しい姿から、唯一無二の「不二」の山とされる富士山。そして、江戸の交通の要でランドマークでもある日本橋をイメージした二つの影絵。広重ファンにとって、本図は人気の名所絵と楽しい戯画の二つの魅力がつまった、お得な作品だったのでしょう。