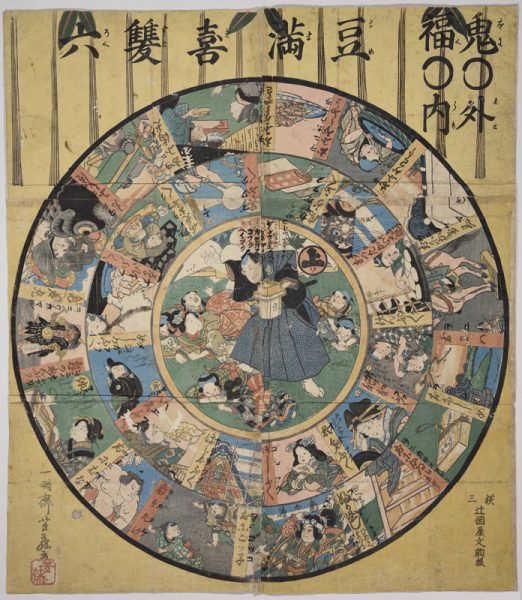

この絵は一体何でしょう? ヒントは一辺約50㌢というサイズです。大きな丸の内がわに、さらに丸がふたつ。その中に、マンガのコマのように並んだ、小さな絵がびっしり。江戸っ子に大人気のゲームです。

答えは「すごろく」。紙でできた、江戸っ子に大人気のゲームです。お正月などに、お友達や親戚と遊んだことはありませんか? 「ふり出し」からスタートし、サイコロの目の数だけコマを進めます。ぐるりと2周しながら、中央の「あがり」を目指しますが、おもしろいのは、ここに描かれた絵と言葉。

実はこのすごろく、「鬼は外、福は内」という節分の豆まきのかけ声をヒントにしています。例えば円の外側には、「鬼が嶋」「おにごっこ」など「鬼」がつくものを、また内側には「おたふく」など「福」にちなむものが。まるで「だじゃれ」ですね。アツアツのおやつをねらう少年を描いた、「あったかい大福」なんていう楽しいコマもありますよ。

「あがり」にたどりつけば、豆まきで厄ばらいできるというもの。今は2月の行事ですが、江戸時代は当時の暦に沿って年末に行うことも多かったのです。すごろくも、年の初めの遊びにふさわしいもの。勝者はきっと、ほこらしげにこう言ったのでしょう。「ほら勝ったよ! 鬼は~そと、福は~うち!」

鬼〇外福〇内 豆満喜双六(歌川芳藤)文久元年(1861)

大人向け解説

浮世絵で福を招く

豆まきは、平安時代に宮中で行われた「追儺」や「鬼遣」などの風習が元になっていると言われています。節分を主題としたこのすごろくも、振り出しに、「鬼退治」のために鬼が嶋へと向かう桃太郎を描いており、実にウイットに富んでいます。

本作は、題名にも工夫が見られます。「○」(丸)、「満」、「喜」などの縁起の良い文字を充て、「鬼わ外 福わ内 豆満喜双六」と読ませます。新春にふさわしい、おめでたい雰囲気を醸していますね。

節分は本来「季節の変わり目」の意味で、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指します。日々の暮らしにも節目が大切、季節に沿った行事を取り入れていきたいですね。