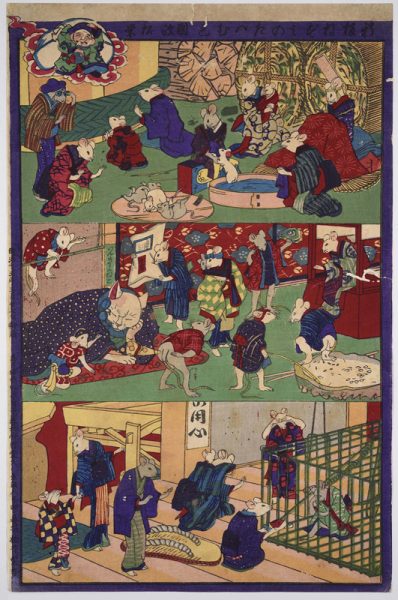

コミカルな表情や動作がかわいい、たくさんのネズミたち。元気なキャラクターを三つのコマに描いたこの絵からは、さまざまな物語が見えてきます。

一番上は、おめでたづくし。右側には出産を終えたお母さんと、丸々とした5ひきの赤ちゃん。中央には産湯につかっている子もいますよ。左上には、ネズミとゆかりの深い大黒様も。お祝いにかけつけたようですね。

中段には、天敵のネコをからかう、やんちゃな子たちが。居ねむりをするネコのご隠居の眼鏡を外したり、鼻の前でおならをしたり。こっそりと、おかしのふくろを持ち帰る者もいますよ。

いたずらが過ぎたのでしょうか、一番下のコマでは、ネズミとりにはまった子どもが。その様子を見て、妹らしきネズミが泣いています。人間のぞうりの大きさが、体の小ささを物語っていますね。

干支のネズミは、古来より幸福のシンボルともされ、江戸時代にはペットとしても愛されました。一方で、穀物をかじり、病を運ぶ生き物でもありました。この作品にも、こうした特性がコミカルに表現されています。絵を読み進めると、現代のコミックのようですね。ネズミの数だけ、みなさんにも幸福がおとずれますように。

新板ねずみのたわむれ (歌川国政(五代))明治15年(1882)

大人向け解説

子孫繁栄のシンボル

日本の美術には、さまざまな生き物が登場します。子沢山で、五穀豊穣の神、大黒天の遣いとされるネズミは、子孫繁栄など縁起の良いモチーフとして特に好まれています。

物語の中でも活躍しており、十二支を決める際には、牛の背に乗って一番乗りしたとのユニークな民話もあります。短編物語の御伽草子の一つ「鼠草紙)」にも、権頭という古ネズミが登場します。首尾よく人間の姫君と結婚しますが、やがて正体を知られて出家してしまいます。

招福のシンボルとされる一方で、害獣でもあるネズミ。身近な動物だからこそ、このような豊かな物語が生まれるのでしょう。