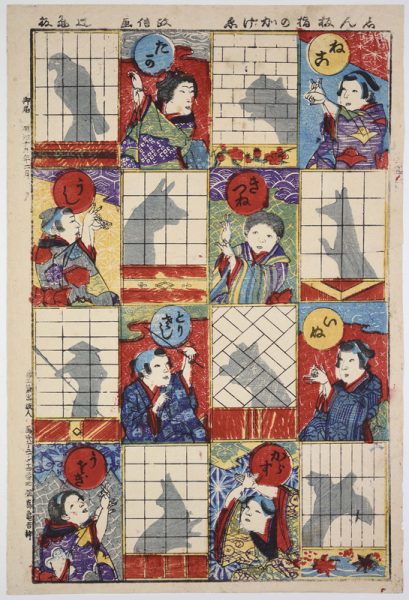

今回の浮世絵は、とてもにぎやか。たくさんの子どもと、さまざまな動物のシルエット。指を組み合わせて、いろいろな形を作っています。そう、これは影絵。みんな、とても楽しそう。障子に映る影は、かわいい犬やネコ、ウサギたち。まるで、影絵の動物園のようですね。

あんどんやろうそくのあかりで暮らした江戸時代には、影を使った遊びが大流行し、ユニークな影絵を集めた専門の本も出ています。実は本図も、明治時代の子どもに向けた、影絵のレッスン用の絵なのです。

よく見ると、ひらがなでヒントが書かれています。一番上の段の右、すずめのもようの着物を着た少女が作っているのはネコの影絵。その左のお姉さんは立派なタカをかたどっています。2段目にはキツネと牛、3段目の右側には犬をまねる子どもが。キツネは顔だけではなく、半身像を作っており、なかなかこっていますね。

3段目の左の子は、鳥をつかまえる「とりさし」を演じています。手にした棒は道具の代わりでしょう。一番下にはカラスとウサギのシルエット。中国では古くから、太陽にはカラスが、月にはウサギが住むと言われていました。ウサギの影をやどす月が夜空に上るころ、子どもたちは、こんなふうに楽しく時を過ごしていたのでしょうね。

志ん板指のかげゑ(太郎坊政信)明治19年(1886)

大人向け解説

文明開化に残る江戸の遊び

身近な遊びの一つ、影絵。江戸時代には指影絵、手影絵などと呼ばれ、広く親しまれていました。影を用いたユニークな錦絵を手掛けたのが、広重や国芳といった歌川派の人気浮世絵師たち。本図の作者で、明治期に活躍した政信(生没年不詳)も、同じ歌川派の流れをくむ絵師です。

横浜にガス灯がともったのが明治5(1872)年、銀座のアーク灯が日本初の電灯として話題を呼んだのが明治15(1882)年。本作が刊行された明治19(1886)年には、日本初の電力会社、東京電燈が開業されました。このように一般的には文明開化のイメージが強い明治期ですが、家庭ではいまだに昔ながらのともしびを用いた、ゆかしい遊びが愛されていたのです。