みなさん、かわいい生きものは好きですか。きょうは鳥の名前を、浮世絵で覚えてみましょう。「なぞなぞでバードウオッチング」、始まります!

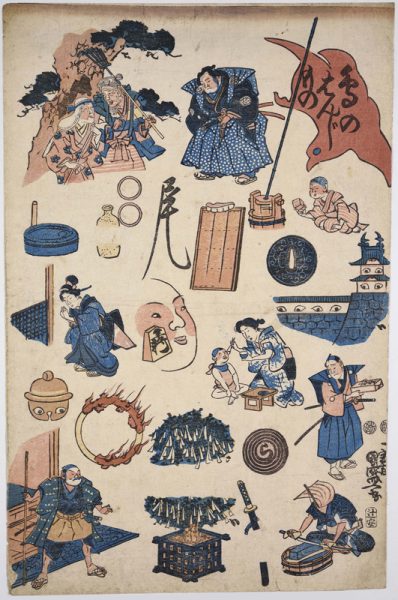

江戸時代に大流行した「判じ絵」は、言葉を絵で表現したなぞなぞ。それぞれの絵が鳥の名前を示しています。真ん中の上、おじぎ(礼)をするすもうの関取は、関取の「せき」と「れい」でセキレイ。歩く姿が愛らしい野鳥で、大きな体の力士とは対照的ですね。さらに小さなウズラもかくれていますよ。ほら画面下、ぐるぐる巻いたうずに「ら」の文字が。これでウズラと読めますね。

身近な鳥、ハトもいます。画面の中央を探してみましょう。立派な歯で、とびらをかんでいる絵に注目、「歯」と「戸」で「ハト」が見つかりました! それではスズメは? 左下に、「すず」にちなむ絵がありますね。そう、すずにぎょろりとした目を描いた絵が「スズメ」です。

最後はニワトリ。これは少し難しいですよ。画面左上の絵。二つの輪で「にわ」、お酒を入れるとっくりは、真ん中の「っく」がぬけて「とり」と読ませます。すなわちニワトリ。ほかにタカ、コマドリ、ツルなど、さまざまな種類の鳥がかくれています。たくさん見つけて、判じ絵マスターになってくださいね。

鳥のはんじもの(歌川国盛)弘化4年-嘉永5年(1847-52)

大人向け解説

時代を映す判じ絵

しゃれ好きの江戸っ子が愛した「判じ絵」は、広告や浴衣の模様などに活用されました。浮世絵でも人気の主題で、生物や植物、地名など対象もさまざま。時には幕府の法令をかいくぐる手法ともなりました。

18世紀後半、女性の姿に実名を添えた、いわばブロマイドのような美人画が大流行しました。その過剰な人気ぶりを快く思わなかった幕府は、寛政期に、芸者や茶屋娘などの名を入れた版画の販売を禁じます。それに対し、喜多川歌麿らの人気絵師が、女性の名を判じ絵で示し、評判を得たのです。

この手法もやがて禁じられますが、絵師や版元の柔軟な発想に、江戸っ子たちはさぞ驚いたことでしょう。判じ絵には遊び心とともに、時代のニーズに合わせた豊かな情報も詰まっているのです。