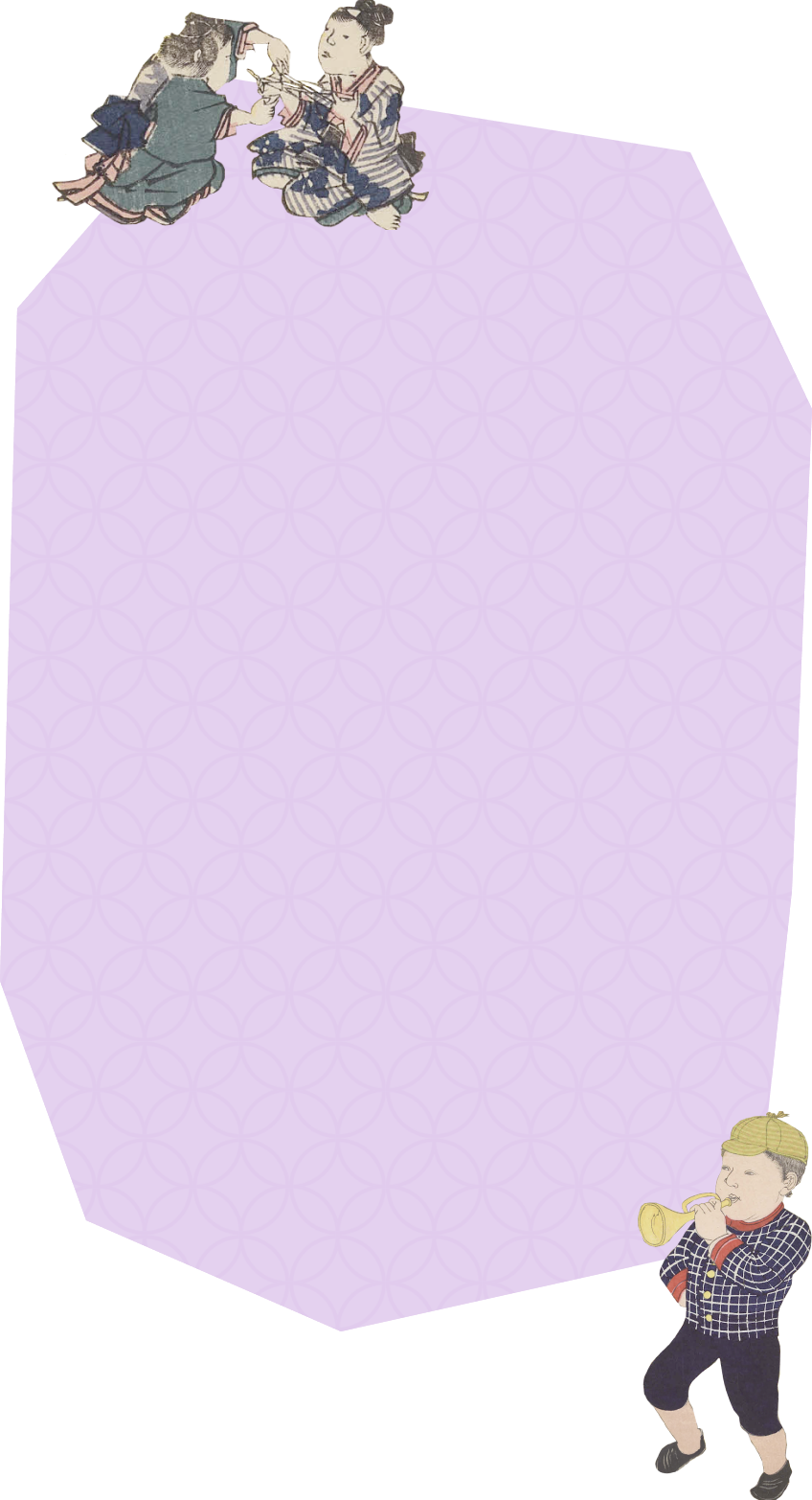

「かわいくなるために、がまん、がまん!」。少女の心の中の声が聞こえてきそう。正座して手をひざに置き、緊張しているようです。長い髪を思いきり引っ張られ、目もまゆもきゅっとつり上がっていますね。

この子は、初めての「髪ゆい」にチャレンジしているのです。江戸時代の幼児の髪形は、実はなかなかに個性的です。良い髪が生えるよう、生後7日目には髪をそり、うなじや頭のてっぺんなどの毛だけを伸ばすことも。7、8歳ごろまでは男子も女子も似たようなヘアスタイルでした。

この少女もようやく、髪をゆってもらう年になったのでしょう。衣装に目をやると、かたの部分にぬい縮めた跡があります。「かた上げ」と言い、成長期の子どもの衣服に見られるものです。本格的に髪をととのえるという、慣れない作業にたえながら、大人への階段を上る喜びでいっぱいなのかも。

女の子の横には、化粧箱に入ったくしが置かれています。髪を黄楊などの固い木でできたくしでとかすと、つややかになると言われます。タイトルには「子宝遊」の文字、まさに宝ともいえるかわいい子どもの成長を願う一枚です。いったいどのような髪形になるのか、あれこれ想像すると楽しいですね。

子宝遊 髪結い(歌川国貞)天保頃(1830-44頃)

大人向け解説

髪形も楽しみの一つ

あでやかな黒髪、複雑に結い上げた髪形。いわゆる「日本髪」の形成は、安土桃山時代にさかのぼると言われます。平安貴族の女性に象徴される、長く垂らした垂髪から、より活動的な束ね髪が登場し、頭頂部で髪を結う髷へと、髪形の流行は推移していきました。

日本髪の基本は、前髪、鬢、髱、髷の四つのパーツから成りますが、江戸時代には年齢、階層などによってさまざまなスタイルが提案されました。

立ち姿の女性も、若い娘らしく赤い手絡を掛けた島田髷で、すてきなかんざし姿です。浮世絵の女性が魅力的なのは、衣装や髪形にも手を抜かない、絵師の努力のたまものなのかもしれません。