犬やネコ、鳥などの身近な生き物は、しばしばキャラクター化されて、絵画や映像のなかで大活躍します。ここにも、小さなかわいい生き物たちがいますが、いったい何をしているのでしょう?

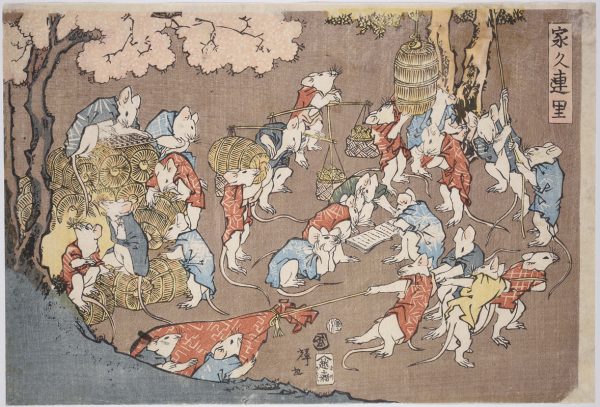

満開の桜のもと、にぎやかに動き回っているのはたくさんの白ネズミです。赤や青のいしょうを着て、二本の足で地面をふみしめる様子は人間のようです。「かくれ里」という物語の一場面で、とある男が迷いこんだ異世界を描いています。高く積み上げた米俵や、籠いっぱいの小判など、ネズミたちの豊かな暮らしがかいまみえますね。

七福神の大黒天のお使いとされ、子孫繁栄のシンボルでもあるネズミは、縁起の良い生き物として愛されました。江戸時代後期にペットブームが来ると、犬や金魚と並ぶ人気となり、専門の飼育書も刊行されました。

つぶらな瞳にふさふさのひげ、本図のネズミもキュートですね。このように人間になぞらえて人間以外のものを描くことを、「擬人化」といいます。平安から鎌倉時代の作とされる「鳥獣人物戯画」などが有名で、古くから活用された技法の一つです。みなさんも身近な生き物をよく観察して、かわいくキャラクター化して描いてみてはいかがでしょうか?

家久連里(歌川国輝)慶応2年(1866)

大人向け解説

アイデアの向こう側

コミックスやアニメーションで人気の「異世界」という設定は、古くから物語や芝居などで活用されています。この「かくれ里」もその一例で、山のかなたのネズミたちの理想郷が舞台になっています。御伽草子という短編の物語小説などを介して、江戸時代にも愛され、美しい冊子や絵巻にもなっています。

優れた絵手本でもある葛飾北斎画『北斎漫画』のうち、不思議なモチーフを集めた十編(1819年刊)にも、「家久連里」と題した図が載っています。構図やポーズが本図とよく似ており、作者の二代歌川国輝が参考にしたと思われます。

物語でも絵画でも、人の心をとらえる作品は繰り返し生まれ変わり、伝えられていきます。最新の情報を描いたとされる浮世絵の向こう側にも、さまざまな伝統が隠れているのですね。