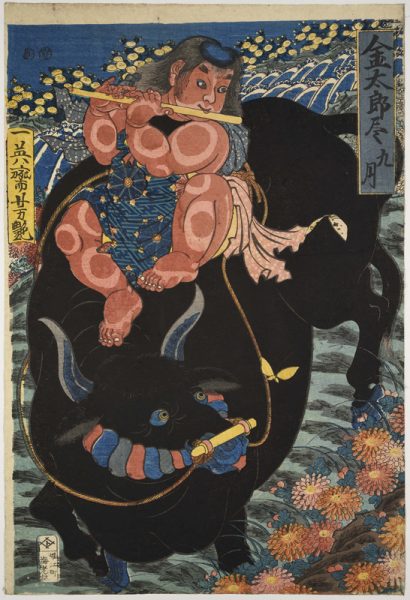

今月の主人公は、大きな牛に乗った少年です。江戸時代のヒーロー金太郎をモデルにしたシリーズものの一枚で、九月のさわやかな水辺の風景がすてきです。

赤いはだにうかぶ丸いもようは、力持ちで知られる金太郎の筋肉を表したもの。江戸時代末期の浮世絵師で、力強い武者の絵を得意とした歌川芳艶がえがきました。

金太郎はきりりとした表情で、楽しげに笛をふいています。牛の背でくつろぐ姿は、見ているだけで元気が出ますね。黒い牛も立派な体格ですが、かわいい顔だちです。小さなちょうちょを、くりくりとした目でじっとながめています。

この絵は、仏教の大切な教えを説いた「十牛」という主題をアレンジしたものと言われています。さらによく見ると、水辺に菊の花がさいています。菊は長生きのシンボルで、とてもおめでたい花として知られています。9月9日は重陽の節句といい、菊をかざったり、その花びらをうかべたお酒を飲んだりして、健康に過ごせるように願います。金太郎のいしょうにも、丸い菊の文様が見え、まさに菊づくしです。

すこやかな子どもの代表の金太郎と、長生きのシンボルである菊の花の、ぜいたくなコラボレーション。この絵をかざれば、いっそう元気に過ごせそうですね。

金太郎尽 九月(歌川芳艶)嘉永2-3年頃(1849-50頃)

大人向け解説

菊の節句と無病息災

私たちの暮らしの中には、節目になる幾つもの「特別な日」があります。江戸時代には、1月から9月の奇数月にある、五つの節句を大切に考え、「五節句・五節供」と称しました。現代でも、正月7日の「人日」には七草がゆを食し、3月3日の「上巳」と5月5日の「端午」には子の成長を願い、7月7日の「七夕」も七夕の行事として定着しています。

古来より中国で非常に縁起が良いとされる9の数字が重なる9月9日は、「重陽」と称されます。江戸の庶民も不老長寿のシンボルとされる菊の花を飾り、菊花酒を飲んで無病息災を願いました。大切な人や自身の健康に留意する日として、改めて意識するのも良いですね。

菊の節句と無病息災

私たちの暮らしの中には、節目になる幾つもの「特別な日」があります。江戸時代には、1月から9月の奇数月にある、五つの節句を大切に考え、「五節句・五節供」と称しました。現代でも、正月7日の「人日」には七草がゆを食し、3月3日の「上巳」と5月5日の「端午」には子の成長を願い、7月7日の「七夕」も七夕の行事として定着しています。

古来より中国で非常に縁起が良いとされる9の数字が重なる9月9日は、「重陽」と称されます。江戸の庶民も不老長寿のシンボルとされる菊の花を飾り、菊花酒を飲んで無病息災を願いました。大切な人や自身の健康に留意する日として、改めて意識するのも良いですね。