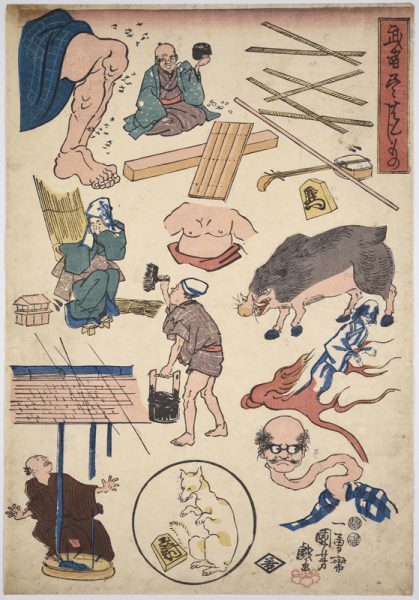

いつの時代も、なぞ解きは心おどるもの。今回は江戸時代に流行した絵入りのなぞなぞ、「はんじもの」でヒーローを探しましょう!

文具や楽器、人間や動物など、たくさんの絵が見えます。怖い顔のろくろ首やゆうれいもいますね。これらの絵を組み合わせると、有名な武者の名前になるのです。

1人目は、豪傑です。上段右上にある、6つのさしもの(定規のこと)と、長い棒で「む・さし・ぼう」、しゃみせんに点があるので「べん(鳴らした音)」、しょうぎの桂馬のこまを「けい」と読ませて、「武蔵坊弁慶」と読みときます。

上段中央にも人気の武将がいますよ。まず、ご石を持つ老人を「ご・ろう」、雨戸を「と」、木材を「き」、胸を「むね」と読み、四つを合わせて有名な『曽我物語』にも登場する「五郎時致」となります。

ほかにも3人の武将がかくれています。江戸っ子も頭をひねる難問なので、ヒントがないと少し難しいかもしれませんが、がんばって探してみてくださいね。

暮らしの中にある身近な物を使い、強い武者を連想させるテクニックには、浮世絵らしい遊び心が感じられます。みなさんも身近なモチーフを使い、オリジナルの「はんじもの」を作ってみませんか?

武者尽 はんじもの(歌川国芳)弘化4年-嘉永5年(1847-52)

大人向け解説

謎解きのススメ

江戸で流行した判じ物のテーマは、実に多彩です。武者など浮世絵の主題と重なるものもあり、おのおのに適した絵師が担当しています。本図も武者絵に優れた歌川国芳によるものです。

上段左は足利尊氏(足に蚊で「あし・かが」、夜鷹と家に濁点で「たか・うぢ」)、右下は猪俣党という武士団の当主、猪俣小平六(イノシシの股で「いのまた」、小幡小平次とろくろ首の上半身で「こへい・ろく」)。

中央下は平安末期の武将、渋谷金王丸(渋を塗る「しぶや」、丸の中のキツネと王将の駒で「こん・おう・まる」)、左下は平宗盛(平らな棟で「たいらの・むね」、雨漏りで「もり」)とそれぞれ読み解けます。

子どもの知識や想像力を育んだ判じ物のアイデアを、現代の教育にも生かしていきたいですね。