参考論考・参考文献

「浮世絵に描かれた子どもたち -江戸子ども文化をさぐる-」(中城正堯)

出典:絵画史料による江戸子ども文化論集(中城正堯著、江戸子ども文化研究会、2021年)

浮世絵から子どもを発掘

千葉市美術館にはじまる「江戸へようこそ!浮世絵に描かれた子どもたち」展は、江戸時代の人々に広く愛好された浮世絵から、当時の子どもたちの生活文化をさぐろうとするものである。出品作品の多くは公文教育研究会の所蔵品であるが、収集・研究活動は1986年から開始された。収集対象は、浮世絵版画を中心に絵本・絵巻・寺子屋の教材(往来物)、遊戯具など、<江戸期子ども文化>研究に役立つ絵画史料であった。

絵画史料による子ども文化研究は日本では先例のないテーマであったが、当時の公文教育研究会・公文毅社長の英断と、黒田日出男(東京大学名誉教授・絵画史料論)・稲垣進一(国際浮世絵学会常任理事)両氏などの指導によって、埋もれていた史料の発掘と研究が着手された。やがて、浮世絵を中心に約3200点が収集でき、日本史・教育史・美術史・子ども学・精神分析学など、多彩な分野の研究者に活用いただいてきた。

収集作品は、1994 年からと2003 年からの二度にわたる国内巡回展(全国10 会場)やヨーロッパ4 か国巡回展(国際交流基金主催)で順次公開してきた。また、<江戸期子ども文化>に関する研究成果は、『浮世絵のなかの子どもたち』(くもん出版 1993年刊)以来、『江戸時代 子ども遊び大事典』(東京堂出版 2014年刊)まで、数々の書籍や展覧会図録、さらには研究誌などで発表してきた。今回(2014年)の展覧会は、全収蔵作品から優れた作品を選んでの総集展であり、本稿ではこれまでの緒先生の研究成果も参考にして、<絵画史料から見た江戸子ども文化>の特色に迫りたい。

なお、子ども関連の浮世絵を「子ども浮世絵」と総称し、子どもを題材とした作品を「子ども絵」、子どものために描かれた昔話や伝説などを「子ども物語絵」、子どもが遊びに使った実用版画を「おもちゃ絵」と呼ぶ。さらに美人画の一種として扱われてきた母子像は、母と子(姉と弟妹)の両者がいて初めて成立する作品であり、「母子絵」と呼んでいる。

春信の唐子、歌麿の母性愛

多色摺の浮世絵版画・錦絵が登場した明和期(1764 ~ 72年)に、その主役として活躍した絵師が鈴木春信である。春信は、紅摺絵の時代から数多くの母子絵を手がけているが、その多くが古典・故事に題材をとりながら、江戸の母子の姿・風俗に置き換えて描いた見立絵であった。しかし、明和4、5 年頃になる「夏姿 母と子」[図1]や「蚊帳の母子」など、当時の家庭での母と子の日常生活から何気ない一コマをとらえ、母親のさわやかな表情やしなやかなしぐさ、子どものあどけない面差しや柔らかい姿態を、見事に表現するようになった。

春信の子ども絵には、西川祐信『絵本西川東童』『絵本大和童』などから図柄を借用したと思われる作品も多く見られたが、明和後半の母子絵になると、先行絵師や中国版画を咀嚼した独自の構図と表現で、なよやかな母と愛らしい唐子風の子どもの幸福な生活空間を繊細に描き、人気を得た。では、「夏姿 母と子」から春信ワールドをさぐってみよう。

図1

母は蘇州版画を思わせる柳腰の美人で、夏衣からしなやかな肢体が透けて見えている。母が抱く幼児は赤い腹掛けを着け、頭には唐子髷をのせている。母も、隣の姉娘も、やさしいまなざしで幼児をながめている。精神分析学の北山修によれば、母と子が画面で同じものを共に見る共視や、二人が見つめ合う対面、さらには幼児を抱く密着は、同時代の西洋絵画とくらべ浮世絵に特に多く、江戸の母子関係の特色だと述べている(注1)。幼児の唐子髷と腹掛けについて黒田日出男は、唐子髷も腹掛けも唐子遊びの絵に描かれた<唐子>の姿から、江戸時代になって日本の子どもに取り入れられたとする(注2)。付け加えれば、娘が持つ団扇の赤いくくり猿(猿の人形・子の身代わりとなって病魔から守る)も、画面左の碁盤や孫の手(本来は女仙人・麻姑の手)も中国からの伝来品である。中国からは木版摺の技法や画題だけでなく、様々な文物も伝わってきた。この小さな画面にもそれらはあふれている。ただ、春信は遠近法をまだ用いてなく、畳は末広がりであり、廊下の板目も等間隔で奥行きが表現されず、壁との区別も定かでない。なお、「蚊帳の母と子」の子どもには墨の輪郭線を用いず、板木の凹凸を生かした<から摺>の技法が使われている。春信の唐子絵「白象と唐子」〔図2・未掲載〕にも、象にから摺が見られる。この図は、立春に張りぼての牛や象を作って「万象更新」を祝う中国版画の吉祥図などを写したと思われる。

中国版画の影響を脱し、浮世絵ならではの母子絵の世界を描出、天明から寛政(1781 ~ 1801年)にかけて<浮世絵の黄金時代>に活躍したのが、後に世界的な評価を得た喜多川歌麿である。歌麿は遊女の美人大首絵で「青楼画家」として知られるようになったが、いっぽうで春信が手がけなかった母の授乳・行水・おしっこなど、育児に欠かせない日常の行為を題材にとりあげている。さらに、愛情のこもった母のまなざしを大首絵で表現、新しい母子絵を開拓した「母性愛の画家」でもあった。

図3

本展での歌麿母子絵には、「名所風景美人十二相 赤子に乳をのませる母」〔図3〕や「当世風俗通 女房風」などがある。歌川国貞の「江戸自慢 洲崎廿六夜」は、歌麿の「行水」をほぼなぞっており、ほかにも歌麿を模倣した母子絵は多い。歌麿の母と子の表現を最初に評価して論じたのは、フランスの文筆家エドモン・ド・ゴンクールである。1891年に『歌麿』(注3)で、「遊郭の女を描くこの画家の興味深い一面は、幼児を優しく世話する母親を表現するなど、母性のテーマを描く傾向を持っていたことである」と述べ、赤子をゆすり、行水をさせ、髪を結わえ、さらに現実感を見せるのはおしっこの図とする。

また、おぶられた子と母が、手水鉢に映る姿を共にながめる「遊君鏡八契 水鏡」〔図4・未掲載〕につき、母子が一体化した母子群像で最も幸福な場面といい、聖母子像にもふれつつ「授乳の有様を描く歌麿の版画と比較し得るようなイメージはヨーロッパに存在しない」と記している。

ヨーロッパでは育児は授乳も含めて乳母にまかせることが多く、1780年のパリ警視庁の報告では、「1 年間に生まれた2万1千人の子どものうち、母親に育てられたのは千人に満たない」(注4)とある。歌麿の母性愛あふれる作品は、衝撃を与えたようだ。1890年にパリで開催された「日本版画展」には、歌麿の作品86点が出品されたが、初期印象派の画家たち、なかでも女流画家に大きな影響を及ぼした。その一人がメアリー・カサットであり、美術史家のアリソン・エフェニーは、「母性というテーマを日本で広めたのは歌麿だった。カサットがそれらの新しい貴重な霊感源の意味を認めるのに時間はかからなかった」(注5)と述べ、カサットの歌麿への熱狂ぶりを、画家仲間のベルト・モリゾへの手紙で見ることができるとして、紹介している。

当時の女流画家は、裸体デッサン会には参加を許されず、キャバレーなど風俗店にも出入り出来なかっただけに、歌麿が示した家族や母子という身近な題材は、前途を照らす光明に思えたのであろう。カサットは「湯浴み」〔図5・未掲載〕「授乳」「母と子」など、数多くの母子絵を油彩と版画の双方で残し、モリゾは油彩で描いている。歌麿の母子絵は、国貞など国内の浮世絵師だけでなく、印象派の女流画家にも多大の影響を与えたのである。母子絵の授乳や行水の場面は、中国版画に目をやると歌麿に少しさきがけ乾隆帝(1736 ~96 年)時代の蘇州版画に、「童子行水図」〔図6・未掲載〕や授乳図などがあって日本にも伝来しているが、歌麿が目にしたかどうかは今後の検討課題である。

歌麿の母親追憶と、江戸の母の愛育ぶり

寛政以降の浮世絵母子絵の増加は、寛政改革による度々の浮世絵美人画への規制で、画面への美人記載から、美人大首絵、男女の戯れ絵など、次々と禁止されたのに対し、規制逃れのために美人に子どもを抱かせて描いたとされた。しかし、歌麿はその雅号を用い始めた天明期の「通世山下綿」以来、ずっと母子絵を描き続けており、寛政の規制下でも美人の名称を判じ絵で表示し、享和期には大首絵で授乳の傑作を残している。

展示した二つの作品(「当世風俗通 女房風」[図3])とも、母は眉を落としてお歯黒だが、慈愛に満ちた母性愛は見事に表現されており、他の追随を許さない。歌麿の母子絵への執着に対し、小野忠重は『浮世絵』(注6)で、「通世山下綿」は子連れの娼婦だが、「歌麿の温和な目がかがやいています。幼児(期の境遇)不明な歌麿です。なにかそれを回想しているようにおもえてなりません」と、述べている。歌麿の生育歴は全く不明だが、彼の母子絵は幼児期の母との甘美な思い出が生んだ傑作との推論に賛同したい。筆者は、2007年の国際浮世絵学会で「もう一つの美人画“母子絵”-歌麿の母性愛浮世絵を中心に-」を発表したが、その際の調査では歌麿約2000点の作品中、母子絵が468 点(23.4%)に及んでいることを付記しておこう。

母子絵からは、江戸の母の愛情細やかな育児ぶりとともに、多彩な育児用品の出現が読み取れる。歌麿の「夢にうなされる子どもと母」と、歌川国貞の「江戸自慢 五百羅漢施餓鬼」[図7・未掲載]では、夏の昼寝の際に蚊を防ぐ幌蚊帳が使われている。また、歌麿の〈行水〉(前出17頁)はたらいでの行水だが、入浴・行水の際の定番おもちゃであった手桶を持たせている。国貞「江戸名所百人美女 溜いけ」[図8]は冬であり、お漏らしの着物なのか、火鉢の入った干し籠にかけてある。母は裸の子をふところに入れて暖めている。籠にかけた着物には、綿を入れた暖かい半纏が重ね着してある。赤い麻の葉文様には、麻の葉のように丈夫ですくすく伸びることへの期待が込められている。さらに半纏の背には、くくり猿と背縫いが施してある。背縫いは、子ども着が背中に縫い目のない一つ身であることを隠すために12の縫い目を入れたもので、くくり猿同様に魔除けである。歌川芳虎「稚遊四季之内 春」[図9]の手前の子は、赤い半纏を着ているが、背守りとして結び文を付けてある。赤い色も結び文も、魔除けに効果があるとされたからだが、何重にも魔除けを必要とするのは、感染症の予防法がなく、幼児が痲疹や疱瘡で早世することが多かった反映でもある。特に首筋は、魂や悪霊・病魔が出入りする、重要な部位とされていた。

図8

図9

図10 腰に巾着・迷子札

もう一つ目に付くのは、子どもの腰に付けた小物入れで、巾着と呼ばれたが小銭入れではなく、氏神のお守り札や迷子札を入れてあった。歌麿「風流子宝合 大からくり」、勝川春扇「見立子供忠臣蔵 八段目」[図10]など随所で見られる。巾着は年々縁飾りや模様に工夫がこらされ、ファッション化した。迷子札は、花見・川開き・縁日などでの迷子防止策で、親子の氏名と住所を記入してあった。また、迷子を見付けた場合は町内で保護することが決められるとともに、迷子情報を告知するための「迷子しるべ石」も各地に設置された。今の東京駅に近い一石橋のたもとにあり、湯島天神境内と浅草寺にも復元されている。一石橋の迷子しるべ石[図11・未掲載]には、石柱正面に「満よい子の志るべ」、右側に「志らする方」、左側に「たづぬる方」とあり、それぞれが紙に迷子の特徴を書いて張り出す仕組みだった。

これらの情景からは、地域ぐるみでいかに子どもを大切に育てたかがうかがえる。年中行事や五節供でも、ひな祭・端午の節供・七夕など子どもを中心とした行事が数多くあり、さらに初宮参り・食初め・七五三といった通過儀礼も成長の折々に行われた。

手習も音曲稽古も大忙し

江戸後期の寺子屋(手習所)の普及充実ぶりはよく知られ、江森一郎(金沢大学名誉教授・教育史)は川崎喜久男による千葉県での『筆子塚研究』などをもとに、「幕末には少なくとも五、六万の寺子屋」(注7)があったとする。現在の小学校数の倍以上である。では、教場の様子と教育内容の実態を浮世絵からさぐってみよう。

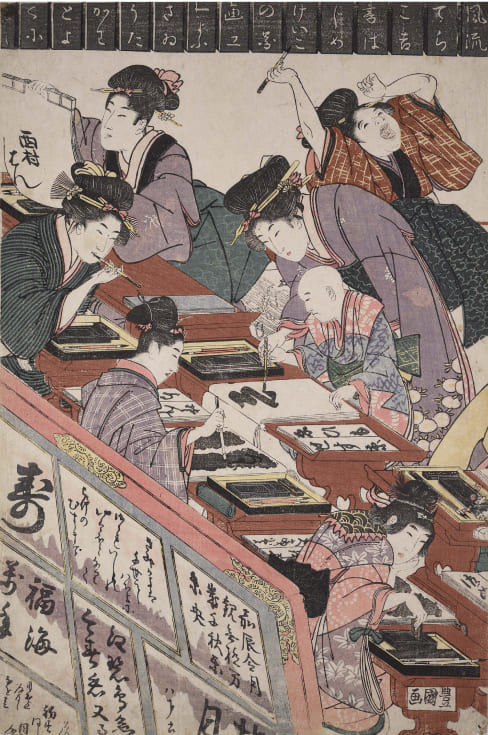

図12

歌川豊国の「風流てらこ吉書はじめけいこの図」[図12]は、享和4年(1803)の初版で三枚続の左一枚、前出三枚続(未掲載)は文化初期の再版である。初版の画面上部には名札が掛けてあり、寺子の名に代えて題名や年号を入れてあったが、再版では年号改変にともない、名札をすべて削ってある。しかし、『絵本栄家種』(勝川春潮 寛政2年)の寺子屋場面でも名札が見えており、寺子屋では武術の道場などと同様に名札の表裏で席次や出欠を表示した事例が読み取れる。机の配置は寺子(生徒)同士向き合う形であり、全員が教壇に向かって並ぶ学校方式とは異なる。江戸時代の絵図には学校方式は一点も見当たらないことを、1990年に江森一郎は『「勉強」時代の幕開け』(注8)で指摘しているが、いまだにNHK大河ドラマはじめ多くの時代劇の寺子屋では、学校方式で教壇に向かって机を並べている。寺子屋は個人別・自学自習であり、一斉授業ではないので前を向く必要はなかったのだ。

寺子屋は男女で部屋を変えたが、この図は女子用であり助手も女性だ。「吉書はじめ」とあるように、正月の始業の日なのでみんな晴れ着だ。画面の左右手前の娘は、ともに晴れ着を髪油で汚さぬよう、背中に美しい襟えり袈裟を付けている。注目すべきは画面右の母子であり、どうやら入門の挨拶をしているようだ。入門は正月と六月が多かったが、その際に師匠と三三九度の盃を交わして師弟の縁固めをする習わしがあった。絵でも師匠の前には三重の朱塗り盃が置かれ、手に持った盃に銚子の酒がつがれている。

寺子屋での入門儀礼は山川菊栄『武家の女性』(注9)にも、弟子入りは「三つ組の盃にお銚子が出て、師弟の固めの盃事が行われます」とあり、高知県の寺子屋でも事例がある。師弟の縁は一生続き、寺子屋を終えた後も結婚式には主賓として招くなどの慣例があった。

(以下、原文では寺子屋での学習ぶりを紹介したが、第2章「子どもの遊びと学び」に収録の「寺子屋の学びの文化をさぐる」と重複するので省略する)

図13

江戸では、子どものお稽古事もたいへん盛んであった。ことに女子は音曲・舞踊に熱心に取り組んだ。その様子は国貞「風流十二月ノ内 葉月」や惠斎英泉「手習子」、そして歌川国輝「湯島音曲さらいの図」[図13]で、見ることができる。後者は、湯島池之端にあった松琴亭を借り切っての音曲の発表会であるが、たいへんな賑わいぶりで母親たちの熱の入れようが伝わってくる。なぜ熱心だったのか、天保~嘉永に著された『守貞漫稿』(注10)には、「江戸は特に小民の子といえども必ず一芸を熟せしめ、それを以て武家に仕えしめ、武家に任じざれば良縁を結ぶに難く」とある。女子は手習・音曲に励み、武家奉公がかなえば、歌舞音曲、歌の道から礼儀作法まで身に付けることができ、年季が明けると良家から嫁にと引っ張りだこであったのだ。武家では競って、来客に奉公人の歌舞音曲を披露したという。

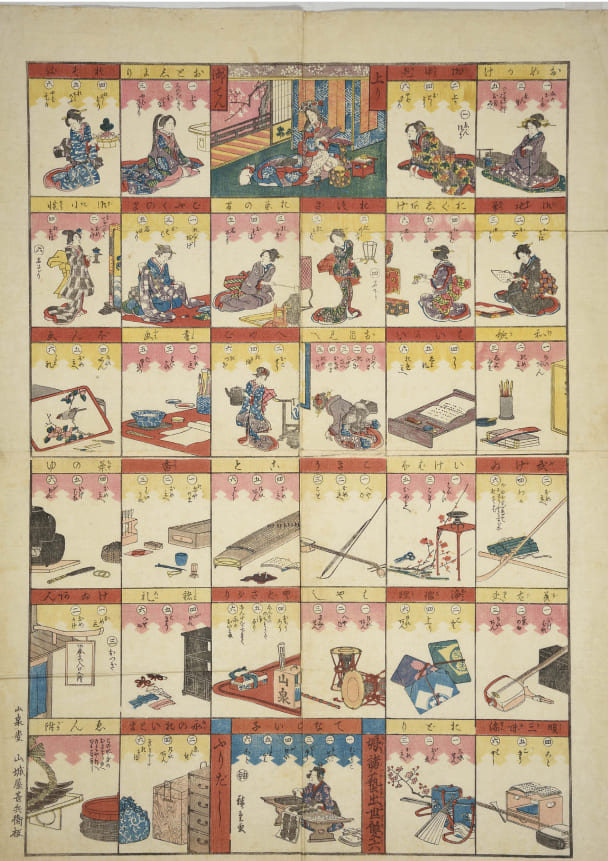

女子の芸事と出世競争の過熱ぶりは、歌川広重「娘諸芸出世双六」[図14]や、歌川芳藤「婦人一代出世双六」に見ることができる。女子は、士農工商の身分を超えての出世が可能であった。その夢を描いた物語が『ぶんしょう』[図15]であり、常陸(茨城県)の塩焼きの娘が読み書き歌の道に励み、ついにはその歌に魅せられた都の貴族に迎えられる物語だ。江戸初期の豪華な奈良絵本から、後には絵草紙となって愛読された。

図14 娘諸芸出世双六

図15 奈良絵本『ぶんしょう』

男子では、歌川貞房「子供あそび 打毬」が武術稽古で、浮世絵では珍しい。中国伝来の馬術を八代将軍吉宗が再興して盛んになり、各藩で行われた。今に宮内庁・八戸市・山形市で続く。ポロの一種で、子どもは「打毬戦双六」で楽しんだ。おもちゃ絵にも歌川重宣「新製馬乗づくし」など、軍用・運搬から打毬まで馬のさまざまな用途や種類を描いた馬尽しがみられる。馬は、武士・町人を問わず子どもに大人気の動物であった。

遊び仲間、いたずら仲間がいっぱい

遊びについても、学びとの関連で少し述べておきたい。まず、「百人一首かるた」や「三十六歌仙双六」などで、庶民の子どもも遊びながら古典文学の一端に親しみ、楽しんだ点である。明治になって江戸の風俗を回顧して書かれた『江戸府内絵本風俗往来』(注11)には、「正月中は昼は男子は凧、女子は手鞠・つくばね(羽根つき)、夜は十歳以下は男女の子供打ち寄りて道中双六ならびにいろはかるたをもてあそびて遊ぶ。十歳以上男女とも百人一首のかるたを取り合わす」とある。正月の夜は双六・かるたが定番であり、中でも百人一首が好まれた。道中双六は京都まで東海道五十三次をたどる双六で、地理学習にも役立った。多彩なかるたや双六は、子どもたちの興味と知識欲に応えていた。昼のたこ揚げ、手鞠、羽根つきは、医師・香月牛山が『小児必用養育草』(注12)で説いた「子どもには寒い時期こそ、たこ揚げや羽根つきで空を見て気をはき、熱をもらすがよい」という健康法の実践であった。

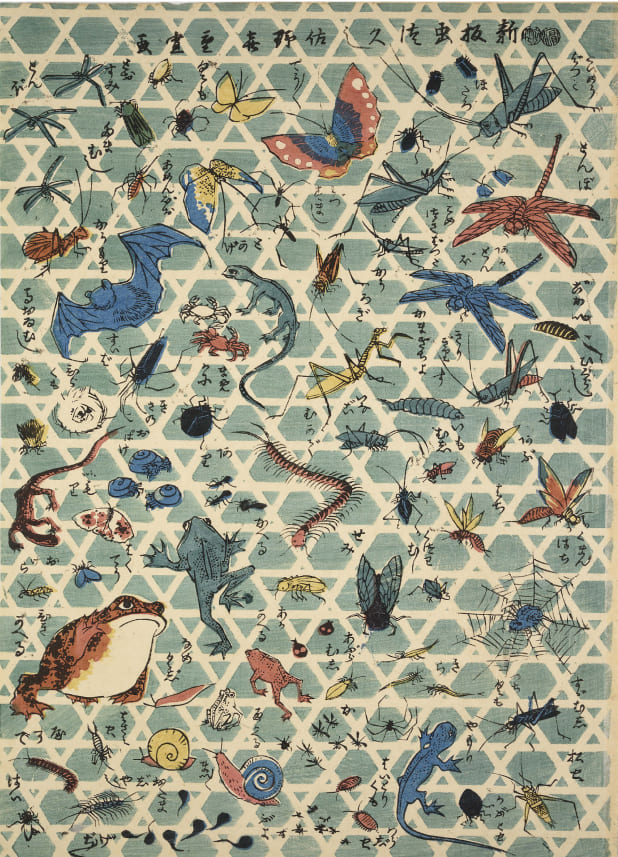

四季の変化に応じて自然と親しむ草花遊び・虫遊び・水遊び・雪遊びも盛んで、遊びのなかに自然観察や分類といった科学的思考の萌芽があり、歌川重宣のおもちゃ絵「新板虫づくし」[図16]や、「新板魚づくし」も喜ばれた。歌川芳幾「江戸砂子子供遊 早稲田蛍がり」[図17]には、蛍狩りに夢中の子どもが躍動感あふれる筆致で描かれている。文浪「おさな遊び七小町清水小町」は小野小町伝説の見立絵であるが、京都清水寺の音羽の瀧に見立てられたのは、江戸後期の人気玩具“水出し”である。サイホンの原理を使った噴水の科学玩具で、歌川国貞二代「両国の夕すずみ繁栄の図」は賑わう江戸両国橋のたもとでの売り出しぶりをリアルに表現している。

図16

図17

図18 風流をさなあそび 男

遊び尽しの作品では、広重「風流おさな遊び男・女」[図18・19]が江戸後期の遊びをよく記録している。広重には実子がいなかったが養女を迎えて可愛がっており、子どもの世界を熟知、風景画の中の子どももきちんと描いてある。この遊び図には、古くからの目隠し鬼・あやとり・お手玉などのほか、芝居ごっこ・火消しごっこ・ままごとなど日用品を使って大人の真似をするごっこ遊びと、花火・かるたなど商品玩具の遊びが目立つ。子をとろ子とろ・ぼんぼんのように、問答や歌・せりふをともなった遊びも多いた遊びも多い。これらの遊びは、いわばもう一つの寺子屋でもあった。今の教科でいえば、寺子屋では学ばなかった理科・体育・生活・図工・音楽などを、異年齢集団のなかで年長者から教わり、遊びを通して楽しみながら学び、地域への愛着と仲間意識を育んだ。各種遊びの詳細は、浮世絵を活用した『江戸時代 子ども遊び大事典』(注13)を見ていただきたい。

双六遊びで注目されるのは、国芳「莟花江戸子数語録」[図20]と広重二代「友寿々女美知具佐数語呂久」である。ともに通常の子ども絵では取り上げない、いたずらやいじめを織り込んである。対象は、老人・あんま・小僧・犬などの弱者が中心だが、武士へのいたずらもある。子どもが秘めている残酷な心情、いじめを受けるとより弱者に転嫁するといった性向を観察、表現してある。罰としての、お詫び・お灸・勘当を示すとともに、「莟花」では、「上がり」に中国の司馬光が少年時代にとった機知に富んだ行動、甕かめに落ちた友人を即座に甕を割って助けた場面を見せている。遊びの中での何気ないいたずらやいじめをしがちな子どもに相手への傷みを悟らせ、助け合いへの想いを込めてあるようだ。

図19 風流おさな遊び 女

図20 莟花江戸子数語録

江戸の子宝思想と子宝絵

双六遊びで注目されるのは、国芳「莟花江戸子数語録」[図20]と広重二代「友寿々女美知具佐数語呂久」である。ともに通常の子ども絵では取り上げない、いたずらやいじめを織り込んである。対象は、老人・あんま・小僧・犬などの弱者が中心だが、武士へのいたずらもある。子どもが秘めている残酷な心情、いじめを受けるとより弱者に転嫁するといった性向を観察、表現してある。罰としての、お詫び・お灸・勘当を示すとともに、「莟花」では、「上がり」に中国の司馬光が少年時代にとった機知に富んだ行動、甕かめに落ちた友人を即座に甕を割って助けた場面を見せている。遊びの中での何気ないいたずらやいじめをしがちな子どもに相手への傷みを悟らせ、助け合いへの想いを込めてあるようだ。

図21 子宝五節遊 初春

では、江戸社会はなぜこのような子どもを育てることができたのか、黒田日出男は「〈唐子〉論」(注2)で、こう論じている。「近世的な子どもの位置付けに見合う、象徴的な、そして近世を特徴づける社会的観念として、〈子宝〉という観念がある。それは、近世社会の、夫婦と子どもで構成される小家族の確立とその存続に見合った観念であり、民衆は、子どもを夫婦のかすがいとも、〈宝〉とも見たのである」。無論、江戸社会には士農工商の身分制度があり、伝染病も多く、天候不順による飢饉・貧困にともなう子返し(間引き)などの問題も抱えていた。しかし、同時代の諸外国と比較すると、子どもたちは家の宝・子宝としてたいへん幸福な環境で育てられたのである。いわば<子宝思想>が定着した時代であり、浮世絵の揃物だけでも、清長「子宝五節遊 初春」[図21]、歌麿「風流子宝合」、二代歌麿「七変化子宝遊」、「国貞」(三代豊国)「子宝遊」「見立福神子宝冨根」、英泉「当世子宝十景」など数多くある。子宝絵の人気ぶりからも、子宝思想の普及がうかがえる。

明治維新の後は、新政府も学界も徳川幕府による江戸時代を封建的で遅れた社会と断じ、古代からの王朝文化を賞賛するいっぽう、江戸文化は見向きもされなかった。世界に誇る北斎や歌麿・広重の浮世絵が、国内で美術作品として正当に評価されるようになったのはごく近年のことである。

また、子ども自身も浮世絵を楽しんだことが明らかにされたのは、今世紀になりくもん子ども研究所編『浮世絵に見る江戸の子どもたち』(注16)や、小林忠『江戸浮世絵を読む』(注17)が刊行されてからであった。これら子ども浮世絵が、情報媒体として江戸で生まれた新しい遊びやファッションを全国に広げた役割も見落とせない。文献では、東北の芭蕉と称された俳人・松窓乙二が文化7年から9年(1810~12)にかけて蝦夷の松前・函館を旅した紀行文「おのゝえ(斧の柄)」(注18)に、正月風景として「江戸の錦絵を絵紙と呼びならわし鴨居ごとに透間なく張つらねて児女の眼をよろこばしむ」とあり、松前藩の女性、子ども間での錦絵人気がうかがえる。子ども絵の情報媒体としての役割や、地方での普及に関する実証的な研究は、今後の課題である。

本展が、子ども浮世絵ならびに江戸期子ども文化の再評価と、研究進展につながることを願って筆を置きたい。

(初出:『江戸へようこそ!浮世絵に描かれた子どもたち』展 図録 2014年 千葉市美術館 マンゴスティン)

<参考文献>

注1:北山修編『共視論 母子像の心理学』「共視母子像からの問いかけ」講談社2005年

注2:黒田日出男「〈唐子〉論」(『東アジア美術における(人のかたち)』)東京国立文化財研究所1994年

注3:エドモン・ド・ゴンクール著 隠岐由紀子訳『歌麿』平凡社2005年

注4:E・バダンテール著鈴木晶訳『プラス・ラブ』サンリオ1981年

注5:アリソン・エフェニー著 松本透訳『岩波 世界の巨匠カサット』岩波書店1996年

注6:小野忠重著『浮世絵』東海大学出版会1980年

注7:江森一郎著「寺子屋と漢字教育」(『国際交流』20巻2号)国際交流基金1998年

注8:江森一郎著『「勉強」時代の幕開け』平凡社1990年

注9:山川菊栄著『武家の女性』岩波書店1983年

注10:喜田川守貞著『守貞漫稿』(近世風俗誌)東京出版同志会1908年

注11:菊池貴一郎著『江戸府内絵本風俗往来』東陽堂1905年

注12:香月牛山著「小児必用養育草」(『子育ての書』1)平凡社1976年

注13:小林忠監修・中城正堯著『江戸時代 子ども遊び大事典』東京堂出版2014年

注14:イザベラ・バード著 高梨健吉訳『日本奥地紀行』平凡社2000年

注15:鈴木重三著「近世〈子ども絵〉考序説」『白百合女子大学研究紀要』第22号1986年

注16:くもん子ども研究所編『浮世絵に見る江戸の子どもたち』小学館2000年

注17:小林忠著『江戸浮世絵を読む』筑摩書房2002年

注18:松窓乙二著「おのゝえ」『白石市史3の(1)特別史(中)』白石市1981年

<図版データ>

1:「夏姿 母と子」鈴木春信 中判錦絵 明和4、5 年(1767、68)頃 公文教育研究会蔵

2:「白象と唐子」鈴木春信 中判錦絵 明和5、6 年(1768、69)頃 千葉市美術館蔵

3:「名所風景美人十二相 赤子に乳をのませる母」喜多川歌麿 大判錦絵 享和(1801 ~ 04)頃 公文教育研究会蔵

4:「遊君鏡八契 水鏡」喜多川歌麿 大判錦絵 寛政(1789 ~ 1801)後期 大英博物館蔵

5:「湯浴み」メアリー・カサット 銅版画 1890年頃 『印象派の華』アート・ライフ社

6:「童子行水図」中国蘇州版画 520× 291 木版多色刷・筆彩 清朝中期 海の見える杜美術館蔵

7:「江戸自慢 五百羅漢施餓鬼」歌川国貞 大判錦絵 文政2 ~ 4年(1819 ~ 21) 千葉市美術館蔵

8:「江戸名所百人美女 溜いけ」三代歌川豊国(国貞) 大判錦絵 安政5 年(1858) 公文教育研究会蔵

9:「稚遊四季之内 春」歌川芳虎 大判錦絵 天保(1830 ~ 44)後期 公文教育研究会蔵

10:「見立子供忠臣蔵 八段目」(部分)勝川春扇 大判錦絵 文化(1804 ~ 18)期 公文教育研究会蔵

11:「一石橋の迷子しるべ石」安政4 年(1857)建立 東京都中央区八重洲一丁目 筆者撮影

12:「風流てらこ吉書はじめけいこの図」歌川豊国 大判錦絵 享和4 年(1804) 公文教育研究会蔵

13:「湯島音曲さらいの図」歌川国輝 大判錦絵三枚続 安政5 年(1858) 公文教育研究会蔵

14:「娘諸芸出世双六」歌川広重 錦絵4枚張 弘化1、2 年(1844、45) 公文教育研究会蔵

15:『ぶんしょう』 奈良絵本 寛文(1661 ~ 73)頃 公文教育研究会蔵

16:「新板虫づくし」歌川重宣 大判錦絵 弘化4 ~嘉永3 年(1847 ~ 50)頃 公文教育研究会蔵

17:「江戸砂子子供遊 早稲田蛍がり」歌川芳幾 大判錦絵 万延元年(1860) 公文教育研究会蔵

18:「風流をさなあそび(男)」歌川広重 大判錦絵 天保(1830 ~ 44)初期 公文教育研究会蔵

19:「風流おさな遊び(女)」歌川広重 大判錦絵 天保(1830 ~ 44)初期 公文教育研究会蔵

20:「莟花江戸子数語録」(部分)歌川国芳 錦絵5枚張 安政3 年(1856) 公文教育研究会蔵

21:「子宝五節遊」初春 鳥居清長 大判錦絵 寛政(1789 ~ 1801)中期 公文教育研究会蔵